2025年11月14日

ASCENT-6E特別講義開催:AIから人間を考える

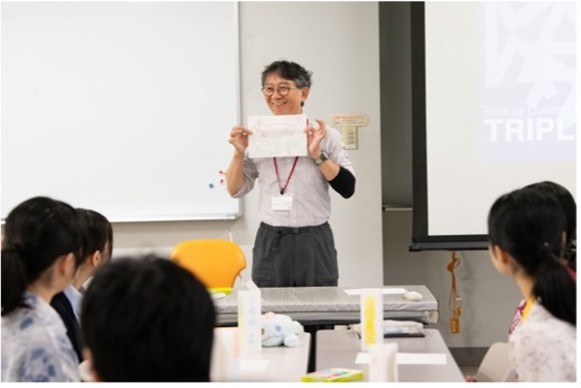

2025年10月13日、千葉大学の教育プログラム「ASCENT-6E」の一環として、株式会社トリプルアイズの桐原永叔取締役による特別講義「AIから人間を考える─AI発展史と3つの壁を事例・ワークで学ぶ」が千葉大学西千葉キャンパスにおいて開催されました。

本講座は、外部講師による“現場からの知”を通して、学生の思考を深めることを目的に、千葉大学「ASCENT-6E」とトリプルアイズが共同で開催したものです。

当日は中学生と高校生23名が参加し、コンピュータやAIの歴史、その到達点を俯瞰して、加速的な進化によって明らかになってきたAIの情報処理過程と人間との差異を考えるグループワークを行い、人とAIが共生する未来について活発な議論が交わされました。

■ 講義とグループワーク:「AIと人間のちがい」をめぐる探究

当日は次世代才能支援室長の野村純教授のアイスブレークに続き、桐原永叔氏による講義とグループワークによる授業「AIから人間を考える」が約100分にわたり行われました。

講義1では、コンピュータ創世記から続くAIの歴史的変遷を研究者の物語として眺める「偉人で学ぶAI史」からスタートし、チューリングやフォン・ノイマンなどコンピュータ誕生に関わった天才たちの人生を振り返り、そこからAIの開発史のなかで、情報処理方法の論理が変貌を遂げてきたことをヒントに、「人にできること」「AIにはできないこと」「AIにも人にもできること」を考えるグループワークへと展開しました。人にはできるけれどAIには苦手なものとして「アブダクション推論」についても詳しく解説しました。

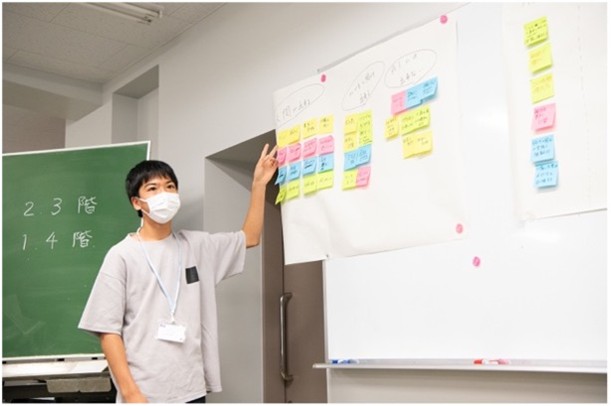

講義2では、AI研究が直面している代表な課題としてフレーム問題/記号接地問題/意識のハードプロブレムをとりあげ、そのうえでAIの限界について概説しました。そうした論点をふまえて、グループワークで「AIのほうが得意なこと」「人にしかできないこと」を話し合い、各グループがマトリックスを用いて発表しました。

桐原氏の講義は、AIの開発史の変遷を紐解き、「AIはなぜ考えているように見えるのか」「考えるとはどういうことか」という本質的な問いを誘発するもので、生徒たちはワークショップを交えて、自身の生活や将来にAIがどのように関わるかを真剣に考え、発言を交わしました。

■ 教員の視点:社会と接続する学びへ

野村教授は、ASCENT-6Eの目的を「研究者教育と社会接続の両立」と位置づけており、今回の特別講義について、「生徒たちから多様な発想や方向性が出てくることを期待していました。私たちが普段触れない領域を話してくださり、とても良かったと思います。生徒たちにとっても“夢”や“可能性”を感じる刺激的な時間になりました」と評価しました。

講師の桐原氏は「グループワークでこれほど深い議論になるとは思っていませんでした。どの意見も自分の言葉で表現されていて、そこが非常に良かったです」と生徒たちの反応に手応えを感じていました。

■ 生徒たちの声:AIを“怖いもの”から“共に考える相手”へ

講義後の生徒たちへのインタビューでは、AIに対して抱いていた“漠然とした不安”が、“自分ごととして考えるきっかけ”に変わったという声が多く聞かれました。

「今後AIがどんどん進化していくなかで、人間の価値はなんだろう、私たちにできることはあるんだろうかと考えていたのですが、今日の講座を通して、五感で感じたり人に共感したり主体性を持って行動したりというのは、人間にしかできないことだと気づいて希望が持てました。」

「アブダクション推論の話や普段あまり耳にしない哲学的視点が新鮮でした」

「人間にしかできないことをディスカッションしたのが面白かったです。AIを道具としてではなく、共に生きていく存在としてポジティブに捉えられるようになりました」

「AIの“人間より劣っていることにも意味がある”という考え方に気づけました」

「画像生成がどんどん進化しているのを見ていて、面白いと思いつつ怖さを感じていたのですが、今日のお話を聞いていて、人間にしかできないことがあるとわかって、うまく共存していきたいと思いました」

「AIを自分がやりたい研究に活かせたらと思っていたのですが、こういうふうにしたらAIを活かせるんじゃないかと、今日の話のなかからイメージが膨らみました」

また、今後の展望として、

「ダンス教育を大学で研究したいと思っているんですけど、ダンスとAIの融合について調べていきたい」

「環境問題について、AIがどんなふうに貢献できるのか研究への興味が湧いてきました」

「教師志望なんですが、教育でAIができること、人間にしかできないことを探っていくつもりです」

などの声が聞かれました。

■ 振り返りと今後の展望

今回の講義は、「AIから人間を考える」というテーマを通して、生徒たちが「自分の考えを言葉にすること」「他者と議論すること」の楽しさを再発見し、自分の中に問いを持つことの重要性を認識する時間となりました。

野村教授は「これから生成AIが社会の中でどんどん発展していく中で、AIに支配される側ではなく、AIを活用して次の世界を作り出す側になってほしいと思います」と語りました。

ASCENT-6Eでは今後も、トリプルアイズとの連携を通じて、社会とつながる探究教育を深化させていく予定です。

講師プロフィール

桐原永叔(きりはら・えいしゅく)

株式会社トリプルアイズ取締役。「IT批評」編集長。幻冬舎メディアコンサルティング編集局長を経て、眞人堂株式会社創立。「Web IT批評」を運営するかたわら、企業へのコンサルティングや講演活動でも活躍。「Web IT批評」では毎月、レビュー記事を執筆・配信している。著書に『ももクロ論 水着と棘のコントラディクション』(共著/実業之日本社)『生成AI時代の教養 技術と未来への21の問い』(編著/風濤社)『ぼちぼちはたらくAI共生論』(編著/風濤社)がある。